2025年7月24日、消防設備士 甲種5類に合格しました。

これまで甲種4類・乙種6類・乙種7類とストレート合格を続けてきましたが、今回の5類は今までで一番“勉強時間”と“自分との戦い”が必要な試験でした。

なぜなら、公論出版のテキストがまだ発売前で使えず(発売は試験後の7月16日)、

弘文社の2冊と青木マーケの過去問テストだけが頼みの綱だったからです。

これは、いずれ受験する2類・3類への布石であり、「公論出版なしでも本当に合格できるのか?」という、自分への実験でもありました。

目次

勉強期間と総勉強時間

勉強期間は5月19日から6月20日までの約1か月間。

平日は仕事後の1~1.5時間、寝る前にコツコツ取り組み、総勉強時間は約60時間ほどになりました。

ラスト2週間の休日は、模試とその見直しに1日5時間ほど。

ラスト1週間は帰宅から就寝まで、ほとんど勉強していました。

また今回、「法令共通」は免除しました。範囲を絞って専門科目に集中したいという思いもあり、いつも通り免除しました。

これは勉強範囲が狭まり、テキストで解かなければならない問題数も減る利点があるので、忙しい方にはおすすめの戦略です。

私は今まで受験した消防設備士試験は全て免除を駆使して、合格した経緯があります。

使用教材と勉強法

使用した教材は3つ。

- プロが教える! 第5類 消防設備士 問題集(弘文社)

筆記:218問(170問)、鑑別:30問、製図:17問、模擬試験:2回分

※括弧は実際に勉強した問題数

- よくわかる! 第5類 消防設備士 試験(弘文社)

筆記:120問(99問)、鑑別:13問、製図:6問、模擬試験:1回分

※括弧は実際に勉強した問題数

※今回、弘文社のテキストを使用しましたが、公論出版から新たに甲種5類のテキストが販売されたので、こちらをおすすめします。

弘文社の2冊共に8周。勉強法は、とにかく問題を解きまくる「量×周回」型。

4択形式なので紙もペンもほとんど使わず、黙読でテンポよく進めました。

鑑別に関しても、筆記の延長で黙読で大丈夫だと思ったので、特に書くことはしませんでした。

模試(弘文社テキスト収録分)は6月7日に3回実施。

筆記は合格点でしたが、鑑別・製図はまだまだ。

青木マーケの過去問テスト(6月14日実施・過去4年分)

- 2022年:27/37(合格)

- 2023年:16/37(不合格)

- 2024年:21/37(不合格)

- 2025年:22/37(不合格)

合格点は23点以上なので、ほとんど不合格という結果に。

※「法令共通」は免除しています。

この時点で「法令類別の避難器具設置基準・適応器具・収容人員の算定」「構造・機能の開口部・操作面積・降下空間・避難空地」などが“なんとなく”しか覚えていないことが明らかに。

自分の弱点を見つけることが出来ました。

ラスト1週間の追い込みで大きく伸びた得点力

過去問テストを終えて、ラスト1週間は“勝負の期間”でした。

ここで自分の弱点や苦手な部分が一気に浮き彫りになりました。

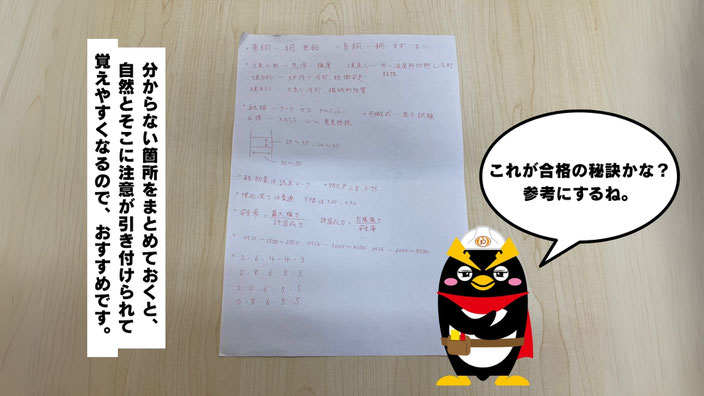

それらを苦手単語や数字をまとめた「A4用紙」

そして、テキストに載っている「7種類の表」(避難器具の設置基準・収容人員・適応器具・開口部・操作面積・降下空間・避難空地)を、ひたすら眺め続けました。

これを始めたのは、過去問テストを受けた直後の日曜日から。

その日から本番まで、毎日、毎日この「A4用紙」と「7種類の表」を、頭に定着させていきました。

大変な作業に見えるかもしれませんが、テキストを8周もしていると、表や数字って結構すんなり頭に入ってくるんですよね。

さらに、テキストの問題・過去問テストも何度も解き直し、自分が持っている教材の問題を片っ端から解きまくりました。ラスト1週間は、帰宅から寝るまでほとんど勉強。

この追い込みで、体感で点数が8点くらい伸びた実感があります。

なにより今回の試験に落ちると、6類・4類・7類と続いている“連勝”がストップしてしまうというプレッシャーも強い原動力になっていました。

「絶対にストレート合格を続ける!」という思いで、最後の1点まで食らいつきました。

| ~試験までの1ヶ月~ | |

| 5月19日、22日、25日 | プロが教える! 筆記 100問 |

| 5月20日、23日、26日 | プロが教える! 筆記+鑑別 100問 |

| 5月21日、24日、27日 | よくわかる! 筆記+鑑別 112問 |

|

5月28日、31日 6月3日、6日、10日 |

プロが教える! 筆記 100問 +両テキスト 製図 全23問 |

|

5月29日 6月1日、4日、8日、11日 |

プロが教える! 筆記+鑑別 100問 +両テキスト 製図 全23問 |

|

5月30日 6月2日、5日、9日、12日 |

よくわかる! 筆記+鑑別 112問 +両テキスト 製図 全23問 |

| 6月 7日(土) | 両テキスト 模試 3回分 実施+見直し |

| 6月14日(土) | 過去問テスト 4回分 実施+見直し |

| 6月15日(日) | 分からなかった箇所の「A4まとめシート」 作成 |

| 6月16日~20日 |

過去問テスト 4回分 解き直し A4まとめシート 開口部・操作面積・降下空間・避難空地 テキスト 表 両テキスト 製図 全23問 |

| 6月21日(土) | 試験当日! |

✅適応する避難器具の覚え方(数字記憶法)

テキストに掲載されている“どの建物・階にどの避難器具を設置するか”の表は、見た目ほど大変ではありません。私は数字で覚える方法を考案しました。

- 「26443」→6項

- 「28655」→1項から5項、7項から11項

- 「20655」→12項、15項

- 「08655」→3階以上で地上・避難階に直通の階段が2つ未満

この数字を覚えておくだけで、「どの用途の建物の何階に、どの避難器具が設置できるか」が瞬時にイメージできます。『こいつ、何言ってんだ?』と思うかもしれません(笑)。

この部分は、よく読んでいただきたいです。本当に楽に覚えられるので。

避難器具は全部で8種類。

すべり台/避難はしご/救助袋/緩降機/避難橋/避難用タラップ/すべり棒/避難ロープ。

覚え方のポイントは「設置できる器具をすべて覚える」のではなく、

“減った器具=設置できなくなった器具”に注目すること。

例えば6項の「26443」の場合――

- 2(地階):避難はしご、避難用タラップ|計2種

- 6(2階):すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、避難用タラップ|計6種

- 4(3階):すべり台、救助袋、緩降機、避難橋|計4種

- 4(4・5階):すべり台、救助袋、緩降機、避難橋|計4種

- 3(6階〜10階):すべり台、救助袋、避難橋|計3種

こうして「数字が減る=設置できなくなる器具がある」ことに気付けるので、

全部覚えるより**“何がダメになったか”だけに注目**すれば、記憶の負担が大きく減ります。

実はこの方法、試験の6日前に思いつきました(笑)。

この数字は10分、20分あれば全部頭に入ります。

規則性があるので、そこまで難しくないはずです。

余談ですが、

6項は、3階から避難はしごが、4階から緩降機や避難用タラップも設置できなくなります。

なぜかというと「1人で足を使う器具は、病院のような自力避難が困難な場所には向かない」と覚えておけば、理解が深まり定着も早いです。

緩降機は足を使いませんが、胸が締め付けられる関係で呼吸器に病気を持っている患者さんには、厳しいからなのかな?と勝手に考察しています。

今までの説明では、少し分かりにくいと思います。

表にある避難器具の種類と私が「考案した数字」を照らし合わせてみてください。

| 地階 | 2階 | 3階 | 4・5階 | 6階~10階 | |

|

「2・6・4・4・3」 6項 |

はしご タラップ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 タラップ |

すべり台 救助袋 緩降機 避難橋 |

すべり台 救助袋 緩降機 避難橋 |

すべり台 救助袋 避難橋 |

|

「2・8・6・5・5」 1~5項 7~11項 |

はしご タラップ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 タラップ すべり棒 ロープ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 タラップ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |

|

「2・0・6・5・5」 12項 15項 |

はしご タラップ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 タラップ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |

|

|

「0・8・6・5・5」 3階以上、直通階段が2つ未満 |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 タラップ すべり棒 ロープ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 タラップ |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |

すべり台 はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |

✅設置基準の覚え方

設置基準の表も、「どの項目に何人必要か」と考えるより、

数字をそのまま暗記するのが一番ラクでした。

- 収容人員 :30(10)、20(10)、50、100&150、10

- 避難器具の設置個数:100、200、200、400、300、600、100

これを繰り返し唱えることで、表全体を“写真記憶”のように頭に入れることができました。

数字で思い出せれば、設置基準の根拠や内容も一緒に自然と思い出せます。

表を全て暗記すると、なかなか難しいです。覚える”きっかけ”を作ることが大切です。

| 収容人員 | 設置階 | 設置個数 | 耐火構造・2以上の避難階段 | |

|

5項 |

30人以上 ※10人以上 |

・2階以上 ・地階 |

100人 以下ごとに1個 |

200人 以下ごとに1個 |

|

6項 |

20人以上 ※10人以上 |

|||

| ※下階が1~4、9、12イ、13イ、14、15項の場合 | ||||

|

1~4項 7~11項 |

50人以上 |

・2階以上 ・地階 ★耐火構造の2階は除く |

200人 以下ごとに1個 |

400人 以下ごとに1個 |

|

12項 15項 |

地階・無窓階 100人以上

その他の階 150人以上 |

・3階以上 ・地階 |

300人 以下ごとに1個 |

600人 以下ごとに1個 |

| 3階以上、直通階段が2つ未満 | 10人以上 |

3階以上の階 ★2階に2、3項がある場合は2階以上 |

100人 以下ごとに1個 |

|

✅収容人員の算定方法

実際の試験では、飲食店・病院・ホテルなどが頻出。

**「床面積を3または4で割る」**パターンが多いです。

たとえば、病院の場合は「医師など従業員の人数+病床数+待合室の床面積÷3」で算定します。

基本的に「割り算」で答えを出すものばかりです。

**“何項は何で割るか”**だけを押さえておけば、

細かい違いで混乱することなく、収容人員の計算は乗り切れます。

応力・モーメントなどの計算問題

甲種5類の壁といわれる「計算問題(応力・モーメント・仕事量・安全率・動力・摩擦力)」。

実際は「問題文に書かれた数字を掛け算または割り算」するだけで7〜8割は解ける感覚でした。

公式もほぼ掛け算・割り算だけ。物理が苦手でも抵抗感なく解ける内容です。

「公式暗記」というより“数値感覚”があれば大丈夫、というのが正直な印象です。

製図試験のポイント

製図問題は、出題パターンがほぼ決まっています。大きく分けて4種類です。

- アンカーボルトの埋込深さ・穿孔深さの問題。製図で頻出。丸暗記必須です。

- 収容人員の算定・設置個数の計算・適応器具の選定・設置窓の決定。製図の総合問題としてほとんどの確立で出題されます。

- モーメント計算問題。問題集でもよく出てくる基本問題。数字が違うだけで基本は同じです。

- 高層ホテルなどの特殊な建物に関する設問。例えば、「この階の場合、どこに避難器具を設置すべきか」多角的な知識を問われます。

この4種類をパターンとして押さえておくと、製図問題でも慌てず対応できます。

また、設置基準や適応器具の知識などは、製図・鑑別・筆記のすべてで横断的に問われます。

まさに“必ず覚えるべきポイント”です。

必ず覚えるべきポイント

- アンカーボルトの埋込深さ・穿孔深さ(鑑別・実技で超頻出)

- 開口部・操作面積・降下空間・避難空地(文章全体ではなく、数字に着目して覚えると楽)

- 収容人員の算定

- 設置個数の計算

- 適応器具の選定

これらは「筆記」はもちろん、「鑑別」や「製図」でも必ず問われる知識です。

特に製図問題は、「収容人員の算定→設置個数の計算→適応器具の選定→設置窓の決定」など知識の総合力が問われますが、この必須ポイントをおさえていれば、製図は“解ける問題ばかり”なので安心して取り組めます。

勉強を続ける中で見えてきたこと

テキスト1〜2周目は知らない単語だらけで「嫌気がさす」のが普通です。

でも、8周+模試3回+過去問4回こなせば、嫌でも知識は体に染みついてきます。

ここまでやると、「どうすれば楽に覚えられるか」だけじゃなく「避難器具ってこういう仕組みなんだ」と興味や研究心が芽生えてきます。

私の場合、ラスト1週間は「知っている問題ばかり」で飽きてきたほどですが、「念には念には念を」でど忘れ防止のために徹底的に解き続けました。

試験当日

今回は自宅から近い会場で本当に楽でした。

午後から試験だったので昼まで「Netflix」で映画を見てリラックス(笑)。

「試験直前の詰め込みはエネルギー消耗にしかならない」という学生時代の先生の教えを守り、ギリギリまで無理に勉強しませんでした。

……とは言え、不安だったので暗記シートを3秒だけチラ見しました(笑)。

昼食はカップヌードル1個。眠気対策です。

会場に向かう途中で、なんと「さらば青春の光」が別会場でライブ中。

好きな芸人さんなので、ちょっと見たいな〜と思いつつ、気持ちを切り替えて入室。

収入証紙を受け取り(毎回しまう場所に困るので、次回はまとめてもらえないか検討中)、試験説明が始まり、試験まで30分以上待ち……『早く解かせてくれ!』とウズウズしてました。

いつも思うことなのですが、試験官から『本試験は筆記と実技を同時に実施します』と説明されますが、『言われなくても、知っとるわ!』と思うのは私だけでしょうか(笑)。

今回の会場、空調が効かずかなり暑い!

パソコンと同じで、頭も熱くなるとパフォーマンスが落ちるので、夏試験は半袖・短パンがおすすめです。今回は「この環境でやるしかない」と割り切って臨みました。

最初に実技から着手。頭が冴えているうちに“鬼門”の実技をクリアする作戦です。

製図もモーメントも見たことある問題だったので、落ち着いて解けました。

鑑別はちょっと迷う箇所もありましたが、一度そこは飛ばして筆記を全問解いてから戻る方法をとりました。

筆記は法令・構造・機械すべて、テキストの表がほぼ頭に入っていたので順調。

材質の問題だけは「あれ?」となりましたが、青木マーケの過去問をやっていたおかげで助かった問題もありました。

全体を1周した後は、実技を慎重に見直し。計算も何度もやり直し、指差し呼称でマークミスも防止。

「おそらく合格している」と自信をもって会場を後に。

今回は暑さとの闘いでもありましたが、ラスト1週間の追い込みの成果もあり、筆記で7割、実技は9割くらいの手ごたえ。

結果発表が待ち遠しいです!

結果発表!

おわりに 〜最大級の壁を越えて〜

今回の甲種5類の挑戦は、今までで最も過酷な約1か月でした。

実は、私自身が最大規模の工事を監督していた真っ最中で、“人生最大級のチャレンジ”期間でした。

「今日はあれをやって、これをやって…」

そんなタスクを毎朝、頭の中で確認しながら、1か月、休まず走り続ける毎日。

正直なところ、「頭がおかしくなりそう」「マジできつい」と何度も思いました(笑)。

それでも、家族や周囲の支えがあったからこそ、なんとかやり抜くことができました。

工事も無事に終えることができ、心からホッとしています。

今までで一番達成感のある、濃密な合格体験になりました。

ここまでやれたんだから、という自信もつき、人間的にも大きく成長できた期間だったと思います。

次は「甲種1類」を受験予定です!

甲種1類は幸いにも公論出版からテキストが販売されているので、甲種5類の合格が分かったその瞬間に購入(笑)。

消防設備士の資格も残り半分。少しずつ終わりが見えてきましたね。

いよいよ、消火設備に着手する日が来ましたね。どうなるのか楽しみです。

また、甲種1類の合格体験記についても作成予定です。

本ブログが皆さまのお役に立てていれば幸いです。

「甲種5類」の受験勉強、頑張ってください!

~消防設備士 全類 合格までの全記録~

- 第一章 消防設備士 乙種6類

- 第二章 消防設備士 甲種4類

- 第三章 消防設備士 乙種7類

- 第四章 消防設備士 甲種5類

- 第五章 消防設備士 甲種1類

- 第六章 消防設備士 甲種2類

- 第七章 消防設備士 甲種3類

- 最終章 消防設備士 甲種特類