非火災報で一番怖いことは、非常ベル・サイレン音が頻発し、いざという時に火災報知機を信じなくなってしまうことです。

イソップ物語にあるオオカミ少年状態になると火災と非火災報の区別が出来ず、本当に火災が発生した時に被害が拡大してしまう可能性があります。

非火災報の原因を追究して、本火災のみを警戒する状態に改修しましょう!

この記事では、感知器の非火災報が発生する原因について解説していきます。

こんなことでお困りではありませんか?

✅誤報で夜中に安心して眠れない。

✅契約業者の対応が遅い。

✅契約業者から出た見積書が高い。

✅点検に入る業者のマナーが悪い。

✅消防設備だけでなく電気設備の面倒も見て欲しい。

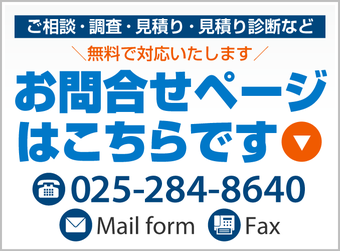

などでお困りの方は下記より電話・メールにてご連絡をお願い致します。

※強引な営業・販売は致しませんので、お気軽にご連絡ください。

感知器の種類について

感知器は以下の3種類に大別されます。

- 熱感知器

- 煙感知器

- 炎感知器

上の写真は、熱感知器の中の差動式スポット型感知器となります。

差動式スポット型感知器は感知器の中で最も多く設置されていて、室内の急激な温度上昇により感知します。

天井面に取り付けられており、火災により生じる熱が天井面で蓄熱されることを利用し、自動的に火災を感知します。

感知器 断面図・作動メカニズム

上の写真が感知器の断面図になります。

感知器内の空気が熱膨張し、スイッチが押されて反応します。

温度上昇が緩やかな場合、空気の体積が大きくなる前にリーク孔から空気が逃げるので、反応することはありません。

つまり、生活範囲内の温度上昇では、誤作動することは基本的にありません。

温度上昇による非火災報

冬場は以下のような環境で感知器が作動することがあります。

- ストーブによる急激な室内の温度上昇

- エアコン等の暖房器具の温風

- 感知器の下での調理作業

寒い部屋を急激に温めたいというのは当たり前の事ですが、誤報を発生させないコツは

- 温まるまでエアコンの羽を下に向ける。

- 感知器の真下でストーブを使わない。

- 感知器の設置位置を変更する。

などの一定の配慮が必要となります。

しかし、頻繁に誤作動が発生する場合は、感知器の種類を変更することをおすすめします。

ちなみに、感知器はエアコンの吹き出し口(風が出るところ)から1.5m以上離して設置することが定められています。

劣化や環境による非火災報

非火災報の原因は他にも以下のものが上げられます。

- 10年以上経過した感知器の誤報

- 結露の発生による環境の変化

- 海風などによる錆びの発生

経年劣化の場合

これは経年劣化により、発報した感知器です。

見た目からは故障の原因が分からない場合でも、内部の接点が閉じて、復旧しない物があります。

また、感知器の断面図で説明した「リーク孔」という穴が開いており、そこがほこりなどで目詰まりを起こすと、誤作動の原因になります。

当社では、10年を経過した感知器は更新をおすすめしております。

※年式が新しい場合は、メーカーへ解析を依頼し、リコールの可能性も検討します。

結露発生の場合

これは極端な事例ですが、結露によるカビが発生し、端子部分だけでなく配線も錆が発生した感知器になります。

発生しやすい環境としては、梅雨などで雨量が多い時期・食品工場・屋外の感知器などが挙げられます。

結露・湿気は、感知器の外形の錆を発生させるだけではありません。

感知器の内部に水が浸入することにより、スイッチが押されて、電気的に作動することがあります。

湿気の溜まりやすい建物では感知器の種類を変更することで対策が可能です。

潮風の塩害により錆が発生した場合

海あり県の宿命と言っても過言ではない潮風の塩害による腐食した感知器です。

これは、駐車場内に設置された感知器になります。

こちらの建物は海に近く、10年も経たずに、錆が感知器を覆うように発生しました。

潮風による影響を受ける箇所は感知器の種類を替えることで対策をします。

しかし、潮風による塩害対策を行っても、劣化のスピードはそうじゃない箇所と比べて、やはり早いため、定期的な交換は必要になってくることと存じます。

誤作動の発生は、本火災と非火災の判別が出来なくなってしまい、建物内の人々を混乱させる原因となります。

また、頻発する非火災報により、『どうせ、誤作動でしょ』と思って、本当の火災に巻き込まれるようなことは絶対に避けなければならないことです。

当社のお客様は定期点検をさせていただいておりますので、劣化した感知器は交換させていただいております。

誤報・誤作動・非火災報に関して、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

✅誤報で夜中に安心して眠れない。

✅契約業者の対応が遅い。

✅契約業者から出た見積書が高い。

✅点検に入る業者のマナーが悪い。

✅消防設備だけでなく電気設備の面倒も見て欲しい。

などでお困りの方は下記より電話・メールにてご連絡をお願い致します。

※強引な営業・販売は致しませんので、お気軽にご連絡ください。