令和7年10月19日(日)、私は消防設備士 甲種1類の試験に挑みます。

これまで乙6・乙7・甲4・甲5などを全て一発合格してきましたが、先輩方から「1類が一番難しかった」と何度も聞いていたため、今回は約1か月半の勉強期間を確保しました。

正直に言うと、勉強を早めに始めた理由はもう一つあります。

試験の約1か月前に旅行の予定があり、「勉強の貯金を作っておきたい」と思ったからです。

旅行も楽しみたい。でも試験も絶対に落とせない。

その思いから、「今回は何があっても一発で合格する」という強い決意でスタートを切りました。

私がここまで“絶対合格”にこだわるのは、これまでの消防設備士試験をすべて一発で通過してきたからです。

途中で落ちることは、自分の「全類一発合格」という記録を途切れさせることになります。

だからこそ今回もプレッシャーを感じつつ、その緊張を良い方向に変えながら、日々勉強を続けました。

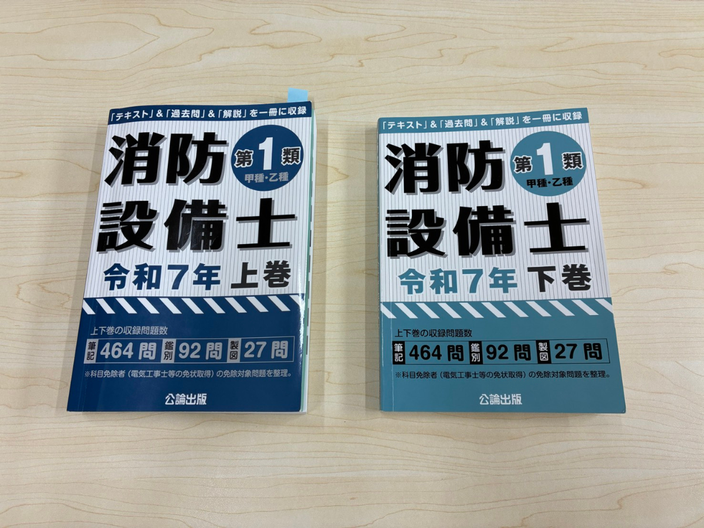

【使用教材①:公論出版テキスト】

今回も使用したのは、これまでの試験(6類・7類・4類)すべてでお世話になってきた公論出版のテキストです。

このシリーズはまさに“安心と信頼の最強テキスト”。

消防設備士の試験は持ち帰り不可なのに、なぜか本試験と全く同じ問題がこのテキストには大量に掲載されています。

実際、消防設備士の試験は過去問の使い回しが多い傾向があり、

「過去問を制する者は合格を制す」と言っても過言ではありません。

特に印象的だったのは、甲種4類を受験したとき。

なんと、公論出版のテキストに掲載されていた製図問題と全く同じ問題が本試験に出題され、

結果は実技正答率100%。この経験から私は完全に公論出版を信頼しています。

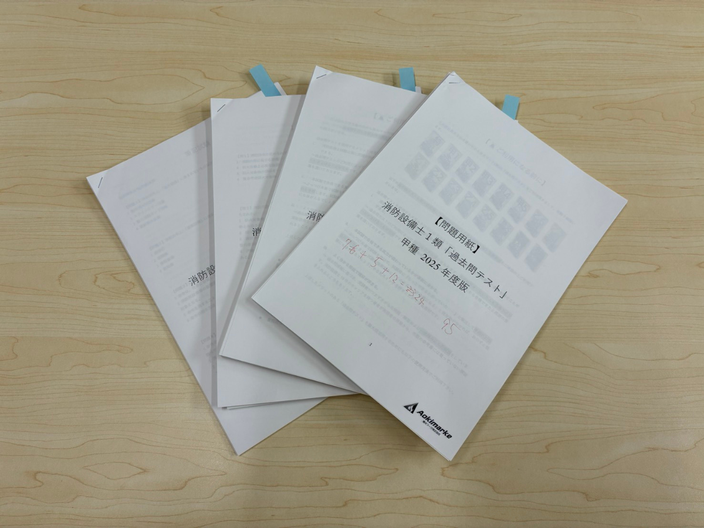

【使用教材②:青木マーケの過去問テスト】

もう一つの愛用教材が、青木マーケの過去問テストです。

公論出版で基礎を固めた後、自分の実力を測る“模試”として活用しています。

この教材のすごいところは、本試験の構成や難易度を非常に忠実に再現している点です。

実際に、乙種7類を受験した際には驚くことが起きました。

なんと、青木マーケの過去問テストに出ていた問題が本試験で丸々同じ形で出題され、

結果は正答率100%。まさに教材の精度と再現性を体現した瞬間でした。

この経験以降、私は「公論出版+青木マーケ」の二刀流が最強だと確信しています。

青木マーケは自分の弱点を可視化できる教材でもあり、試験直前期に間違えた箇所を一気に潰す“仕上げラウンド”として重宝しています。

【勉強時間を最小化する戦略】

私は正直、勉強が大の苦手です。

高校時代は進級すら危ぶまれるほど勉強せず、親が学校に呼び出されたこともありました笑

そんな私がいま複数の消防設備士の資格を持っているのは、

「勉強範囲を狭める工夫」と「効率的な復習サイクル」を見つけたからです。

まず、活用しているのが科目免除制度。

電気工事士と消防設備士の資格を組み合わせることで、

甲種1類の試験は45問から27問に削減できます。

これにより、公論出版の筆記464問のうち208問を省略し、

筆記256問+鑑別92問=計348問に集中できます。

この348問を3日で1周(1日116問)のペースで解き、

1日あたり約40〜50分の勉強で1サイクルを回すスケジュールを作成しました。

仕事後でも無理なく続けられる“ギリギリの現実的ペース”です。

【試験3週間前〜本番までのスケジュール】

試験の3週間前までは、348問(筆記256問+鑑別92問)を3日に分けて、1日116問ずつ解くペースを維持していました。

そして2週間前からは製図(27問)を追加。

以降は、筆記128問+鑑別92問+製図27問=計247問を、試験当日まで毎日実施しました。

さらに、試験1週間前の土曜日には青木マーケの過去問模試を4年分解きました。

結果は、2年分は筆記・実技ともに合格、残り2年分は筆記のみ合格という形。

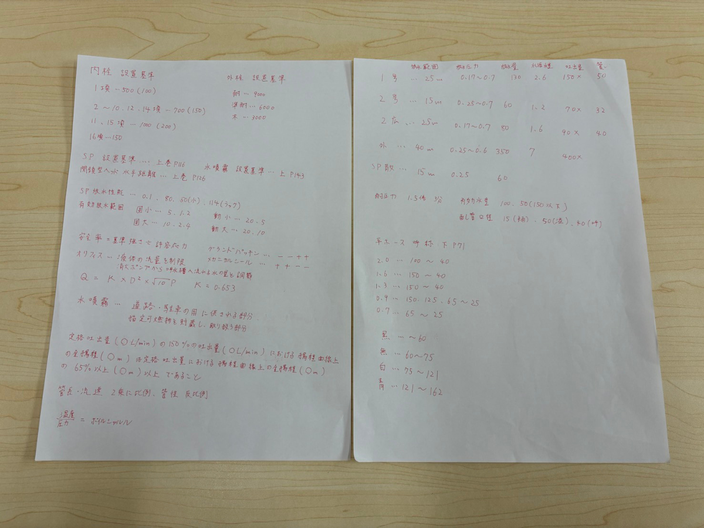

この時点で苦手分野が明確になり、翌日にはその内容をA4用紙1枚にまとめて可視化しました。

この「A4まとめシート」は、知識の曖昧な部分を視覚的に整理できるため、記憶の定着に非常に効果的です。

試験1週間前からは、毎日テキストを解いた後にこのA4用紙を見返す生活を続け、

最終確認を重ねてそのまま本番に臨みます。

【短期間で記憶を定着させる「反復サイクル」】

勉強の最大のコツは、短期間で同じ問題を何周も解くこと。

人は忘れる生き物なので、1回覚えても翌日にはほとんど忘れます。

だから私は、「忘れそうな頃にもう一度解く」を意識しています。

これを繰り返すことで、脳が「これは必要な情報だ」と認識し、長期記憶に変わっていくのです。

最初の頃は3日で1周するペースを守り、5周を超えたあたりで一気に理解が深まっていく感覚がありました。

それ以降は数えるのをやめてしまいましたが、おそらく10周以上は余裕でしていたと思います笑。

繰り返すたびに、問題文の意味が理解できるようになり、出題傾向も見えてきます。

最終段階では、選択肢だけ見れば正解が分かる問題も増えました。

ここまでくると、知識が完全に自分の中で体系化されている感覚があり、

「この内容ならもう落ちようがない」と自然に自信が生まれます。

【短時間勉強を実現する“読むだけ勉強法”】

私が短い勉強時間を実現できている理由は、勉強のやり方と準備にあります。

私は基本的にペンを持ちません。読むことを重視したスタイルです。

この勉強法は万人向けではありませんが、私には非常に性に合っていました。

テキストを開いて、ひたすら問題を「読む」ことに集中します。

書かないことで時間のロスがなく、いつでもどこでも勉強できる。

机がなくても、車の中でも、ちょっとした空き時間でも取り組めるのが最大のメリットです。

「勉強しよう」と思った瞬間にすぐ始められるのは、この方法の強みだと思っています。

【読む勉強法を成立させる“準備”】

消防設備士のテキスト(公論出版)は、答えが後ろのページにまとめて載っているため、

普通に進めると何度もページをめくる必要があります。

この手間が集中を途切れさせる原因になるため、私はあらかじめ次のような準備を行います。

📘筆記問題の場合

- 正解の選択肢には〇印を、誤っている文章には誤り箇所を直接メモ。

- 各問題の横に通し番号を振り、進捗と残り量を見える化。

🔍鑑別問題の場合

- 名称や正答文を問題文の余白に書く。

- 記載量が多い場合は、必要なときに答えを確認するだけにする。

🧮計算・製図問題の場合

- 「全揚程計算」はほぼ同じパターンなので、暗算で解く。

- スプリンクラー(SP)の配管接続や弁・圧力計の配置問題は、頭の中で図を完成させるイメージトレーニングを行い、 必要に応じて指でなぞりながら確認します。

【試験当日 ― 落ち着いて挑んだ一発勝負】

令和7年10月19日、ついに試験当日になりました。

今回は午後からの試験で、しかも自宅から比較的近い試験会場だったので、午前中はめちゃくちゃのんびり過ごしていました。

NetflixやYouTubeをギリギリまで見て、心を落ち着かせる時間にあてました。

これが科学的に良いのかは分かりませんが、私は試験直前の勉強や復習は逆効果だと思っています。

頭が疲れて判断力が鈍るくらいなら、思い切ってリラックスした方が良い。

そう信じて、意識的に“脳の充電時間”を作りました。

会場へは車で向かいました。

入室時間ギリギリに到着し、そのまま中へ。

というのも、早く入りすぎると緊張して動悸がするタイプなので、

じっと待つ時間をなるべく作らないようにしています。

座席は真ん中の前から2番目。

本当は後ろの方が好きなんです。会場全体を俯瞰できるし、

他の受験者がどんなテキストを使っているかを見るのも、ちょっとした楽しみなんですよね。

隣の席は2類の受験者の方で、「これ合格したら次は自分もこの試験を受けられるな」と思いながら、

静かに試験開始を待ちました。

試験官の説明が始まりましたが、もう5回目の受験なので、説明の内容は大体わかっています。

なので説明中は軽く瞑想モードに入り、心を整えていました笑

13時45分、試験開始。

私はいつも通り、実技試験から先に取り組むスタイルです。

模試の段階で筆記は合格圏だと分かっていたので、試験結果を大きく左右する実技に全神経を注ぎました。

序盤はテキストと同じ問題が出て、「これはいける」と思ったのですが、

中盤以降に見たことのない問題が登場し、撃沈しました笑。

それでも、10周以上の勉強で身についた知識を総動員して、なんとか回答を埋めました。

正直、いくつかは「怪しいな」と思う部分もありましたが、それも想定の範囲内。

実技を終えるのにおよそ20〜30分。

その後、筆記試験に移りました。

筆記は過去問とほぼ同じ問題が多数出てきました。

もはや問題文を読まずに、選択肢を見ただけで答えを選べるレベル。

頭に完全に定着している感覚がありました。

一通り解いた後、再び実技問題を見直しました。

製図の2問のうち、1問はテキストとまったく同じ問題で、余裕で回答。

もう1問はやや難しく、少し面食らいましたが、持っている知識をフル動員して対応しました。

結果的に、実技は「鑑別5問中3問正解+2問は部分点狙い」、

製図は「2問中1問正解+1問は部分点狙い」で、体感6割ジャストくらいの手ごたえ。

筆記は27問中24点ほど取れている感覚で、

- 法令:7点中6点

- 基礎知識:6点中4点

- 構造・機能:14点中14点

全体として6割は優に超えていると思いました。

マークミスを確認し、実技にやや不安を残しながらも「合格ラインは超えている」と判断。

15時ちょうどに試験を終えて会場を後にしました。

試験会場を出るとすぐに、気になっていた実技問題をスマホで確認しました。

特に「起動用圧力タンクの圧力計の隣にある機器の名称を答えよ」という問題。

私は“圧力検知装置”と書いたのですが、正解は“圧力スイッチ”。

「あんなに勉強したのに…!」と反省しました。

また、「管継手の名称を4つ答える」という問題もあり、

“径違いエルボ”が出題され、私は“異径エルボ”と書きました。

これは合っているのか微妙で、試験直後もずっと気になっていました。

そんなモヤモヤを抱えつつも、

筆記は8割、実技は6割ほどの感覚で、なんとか合格ラインは超えたという手ごたえ。

試験を無事に終えた安堵感と、ちょっとした反省を胸に、その日を締めくくりました。

【結果発表 ― 全類一発合格、継続中】

令和7年11月20日、ついに甲種1類の合格通知が届きました。

試験から約1か月、あの日の緊張が一瞬で報われる瞬間でした。

結果は――合格!

封筒を開ける手が少し震えましたが、

中の「合格」の二文字を見た瞬間、思わず「よっしゃ!」と声が出ました。

あの撃沈した実技も、しっかりカバーできていたようです。

これで甲種1類もクリア。

残すは2類・3類・特類の3つ。

いよいよ“全類制覇”まであと少しです。